■邪馬台国はどこか、卑弥呼はどのような人物かに関して、歴史的に下記の人たちが提唱した説がベースとなっている。

1.皇室系譜上の人物である(古道・『日本書紀』の流れ)

2.神とは人なり(新井白石の流れ)

3.邪馬台国は東遷した(和辻哲郎・栗山周一の流れ)

4.「卑弥呼」は、九州の女酋である(本居宣長の流れ)

5.「卑弥呼」は、九州の女王である(鶴峰戊申・近藤芳樹の流れ)

6.存して、論ぜずして可なり(山片蟠桃の流れ)

7.事物・言語みな韓俗なり(藤原貞幹の流れ)

1.皇室系譜上の人物である(古道・『日本書紀』の流れ)

1-1 卑弥呼=神功皇后説[仲哀天皇の時代として]

・ 『日本書紀』の編者は『魏誌倭人伝』知っていて、卑弥呼に神功皇后をあてはめた。南北朝時代の北畠親房(1293~1354)や、江戸元禄時代の国学者の松下見林(けんりん)[1637~1704]などがこの説をとっている。

1-2 卑弥呼=倭姫(やまとひめ)説[景行天皇の時代として]

・明治の末、京都大学の内藤湖南がとなえ、現代でも坂田隆などがとなえている。

1-3 卑弥呼=倭迹迹日百襲姫(やまとととひももそひめ)説[崇神天皇の時代として]

・大正時代、笠井新也がはじめてとなえ、その後歴史学者の肥後和男、和歌森太郎、考古学者の原田大六、丸山竜平、白石太一郎、熊本大の藤芳義男(ふじよしよしお)、などがとなえている。

1-4 卑弥呼=天照大御神

・ 安本美典などの卑弥呼に天照大御神をあてはめる説があるが、これは後の「邪馬台国東遷説」で説明。

2.神とは人なり(新井白石の流れ)

・新井白石は『古史通』『古史通或問(こしつうわくもん)』(1716)で『古事記』などの神代を合理的に実証的に追及しようとした。

・「神とは人である。尊ぶべき人を加美(かみ)とよんだ」とし、神話に語られていることは「天上」におきたことでも、外国におきたことでもなく、日本の土地でおきたことであるとし、高天の原を地上の特定の土地に比定した。

・「常陸の国の海辺に高天浦(たかまのうら)・高天の原などの地名があることから、その土地は常陸の国多珂(たが)郡[その後「多賀郡」で現在の日立市]である。」とした。

・新井白石は当初畿内説であったが、後に、『外国之事調書(がいこくのことしらべしょ)』 (1722)で「邪馬台国は筑後国の山門郡」としている。

・新井白石の新しいところは、 「神代の記述は人間の歴史を核としたものである」としたこと

3.邪馬台国は東遷した(和辻哲郎・栗山周一の流れ)

・和辻哲郎・栗山周一などによって主張された「邪馬台国東遷説」の流れは近代になって登場してきた新興の一流派であるが、「古道・『日本書紀』の流れ」と「新井白石の流れ」とを総合するものとして、次第に大きな位置をしめつつある。

・邪馬台国=畿内説では年代的にむりがあると考え、大和朝廷の祖先は、遠い昔『古事記』 『日本書紀』に記述にあるように九州にいたとする。

・邪馬台国や卑弥呼はその九州時代のことを記したと考え、卑弥呼は神武天皇の5代前の天照大神であるとする。

・東遷説は東京大学教授の白鳥庫吉、和辻哲郎が示唆し、その後、昭和のはじめに栗山周一が明確な形で主張し、さらに林屋友次郎、飯島忠夫、和田清(わだせい)、市村其三郎(いちむらきさぶろう)、安本美典、鯨清(くじらきよし)、平山朝治(ひらやま あさじ)などによって受け継がれ発展させられている。

4.「卑弥呼」は、九州の女酋である(本居宣長の流れ)

・卑弥呼に大和朝廷の系譜上の女性をあてはめる『日本書紀』流の学説は、本流として官学出身者が示した、いわば「陽」であった。それに対し「陽」があれば「陰」があり、大和朝廷とは無関係とする学説がある。

・ 「卑弥呼=大和朝廷と無関係の九州の女酋あるいは政治権力者」とする説で、本居宣長が、1778年(安永7年)に完成させた『馭戎概言(ぎょじゅうがいげん)』で、『古事記』『日本書紀』などの古典の記述をほぼそのまま信じることから、「魏に使いを出したのは、筑紫の南の方で勢力をもつ、熊襲などの類が、女王(神功皇后)の名前が諸外国にまでなりひびいているので、その使いであるといつわって、勝手につかわした使である」と解釈した。

・また早稲田大学教授にもなった歴史地理学者の吉田東吾(1864~1918)はその著『日韓古史断』(1893)で「卑弥呼=南九州(熊襲)の女酋」説をとなえて、卑弥呼の時代を第9代開化天皇、第10代祟神天皇のころから150年ばかりの間としている。

5.「卑弥呼」は、九州の女王である(鶴峰戊申・近藤芳樹の流れ)

・これは前説の「卑弥呼=大和朝廷と無関係の九州の女酋」を発展させ、九州に一つの国家あるいは王朝が存在し、その女王とする説である。

・本居宣長の学説は江戸後期の鶴峰戊申(つるみねしげのぶ)(1788~1859)に受け継がれ、大胆に発展した。『襲国偽僭考』(1820)で、「襲の国」という国家の体裁を整えた国があり、 「襲の国」の女王としてあつかわれた。更には「倭の五王」も「襲の国」の王であったとしている。

・鶴峰戊申の『襲国偽僭考』の10年程後に本居宣長の養子である本居大平の門人であった近藤芳樹(こんどうよしき)[1801~1880]の『征韓起源』が刊行された。このなかでも「卑弥呼」は「熊襲」が筑紫を領し、自ら「倭王」としたと考えている。

・その後この説は「九州王朝説」として古田武彦によって受け継げられている。

6.存して、論ぜずして可なり(山片蟠桃の流れ)

・江戸後期の大阪の町人学者の山片蟠桃は主著の『夢の代(しろ)』で商人的実証主義、合理主義に立脚して、「日本の神代のことはそこに存在しているままにして、議論しないのが良い」とした。

・「日本に文字が渡って来たのは、第15代応神天皇のころであり、それ以前のことは、口で伝えた伝説であって、そこから事実を取り出すことはできない」としている。

・山片蟠桃の考え方を受けついだのが津田左右吉で、『古事記』『日本書紀』は第29代の欽明天皇の時代に皇室が日本を統治するのを正当化するためにつくりあげられたものであり、神話は事実を記したものではないとした。

・戦後の井上光貞、家永三郎、藤間生太(とうませいた)、水野祐(みずのゆう)、直木孝次郎、門脇禎二などの諸氏の研究はこの考え方の流れに立っている。

7.事物・言語みな韓俗なり(藤原貞幹の流れ)

・江戸の中・後期の考証学者の藤原貞幹(1732~1797)は『衝口発(しょうこうはつ)』で考証学的、中国的合理主義の立場から、神代の年数は信ずべきでないこと、『日本書紀』の神武天皇元年は600年繰り下げれば、朝鮮・中国の史書と年代があうこと、日本語の多くは朝鮮語、中国語にもとづくこと、古代の日本文化は朝鮮・中国からきたなどと述べている。

・この考証はやや雑駁ではあるが、その着眼点はきわめ斬新であり、文化人類、年代論、日本語の比較言語学的研究の先駆者をなすものである。

・この考え方は金沢庄三郎の「日鮮同祖論」、江上波夫の「騎馬民族征服説」、小説家の坂口安吾の天皇の出自は朝鮮説、北朝鮮の歴史家の金錫亮(しゃくりょう)の倭の奴国も邪馬台国も朝鮮の移住民系統のものであろうする説などとつながる。

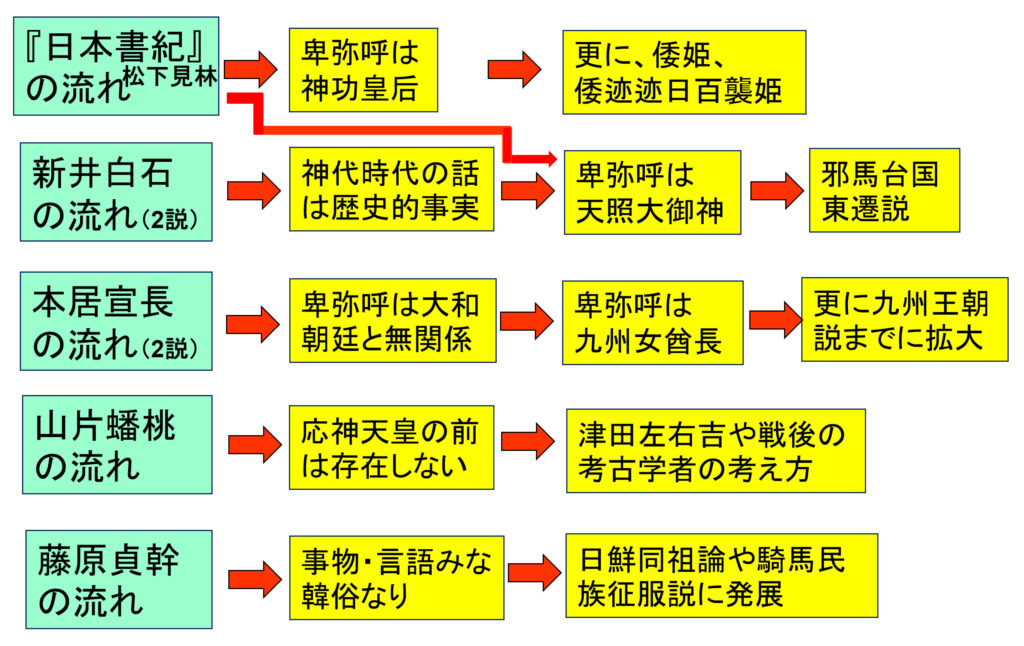

これをまとめると下図となる。